Ras Kise Kahate Hain: हिंदी व्याकरण में ऐसे बहुत सारी इकाइयां है, जिनको बारीकी से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। हिंदी ग्रामर में संधि और सर्वनाम के अलावा भी और कई ऐसे अन्य भाग है, जो हिंदी ग्रामर के अहम भाग है।

इस लेख में हम रस को उदाहरण सहित समझने वाले है। यहाँ पर हम रस किसे कहते हैं (Ras Kise Kahate Hain), रस की परिभाषा और रस के सरल उदाहरण आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे।

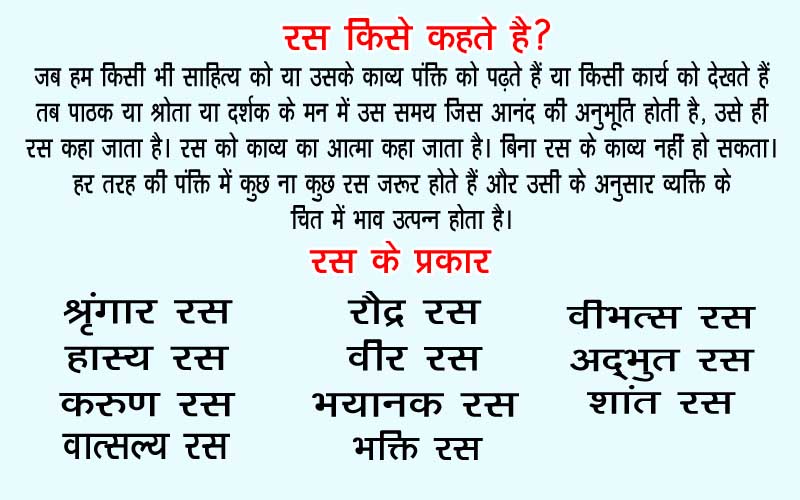

रस की परिभाषा (Ras Ki Paribhasha)

जब हम किसी भी साहित्य को या उसके काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं या किसी कार्य को देखते हैं तब पाठक या श्रोता या दर्शक के मन में उस समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। रस को काव्य का आत्मा कहा जाता है। बिना रस के काव्य नहीं हो सकता। हर तरह की पंक्ति में कुछ ना कुछ रस जरूर होते हैं और उसी के अनुसार व्यक्ति के चित में भाव उत्पन्न होता है।

यदि रस को आप विस्तार पूर्वक जाना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। क्योंकि इस लेख में हमने रस की परिभाषा, रस के भेद एवं रस के उदाहरण, आचार्य भरतमुनि के अनुसार रस की परिभाषा बताएं है।

रस का शाब्दिक अर्थ

रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है। रस काव्य की आत्मा होती है। इन्हीं के कारण काव्य को पढ़ने से आनंद आता है। हालांकि यह आनंद अलौकिक होता है। संस्कृत में रस युक्त वाक्य को ही काव्य माना गया है।

भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा

सर्वप्रथम भरत मुनि ने ही अपने नाट्यशास्त्र में रस को स्पष्ट किया है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार आठ प्रकार के रस होता है- शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत।

भरत मुनि ने स्थाई भाव को यह कहा है। इसी भाव का विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। इन्होंने बताया है कि रस का वही स्थान होता है, जो शरीर में आत्मा का होता है। बिना आत्मा के जिस तरह शरीर का कोई अस्तित्व नहीं वैसे ही बिना रसयुक्त कथन के काव्य का कोई अस्तित्व नहीं।

रस की व्याख्या करते हुए भरतमुनि ने कहा है कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है।

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा

आचार्य विश्वनाथ ने 10 रसों का उल्लेख किया है- श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है। इनके अनुसार काव्य का आनंद ही रस होता है।

इन्होंने इसे समझाते हुए कहा है कि किसी भी कार्य को पढ़ने से या किसी भी नाटक के दृश्य को देखने से सुनने से पाठक श्रोता या दर्शक को असाधारण और अनिर्वचनीय प्राप्त होने वाले आनंद को ही रस कहते हैं। इन्होंने कहा है नाटक, सिनेमा आदि में भी रस होते हैं। पठन-पाठन में भी रस मिलता है।

रस सिद्धांत

सर्वप्रथम भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रमाणिक विवेचन उपलब्ध होता है, जिसके चार अंग है:

- स्थायी भाव

- विभाव

- अनुभव

- संचारी भाव (व्यभिचारी भाव)

स्थायी भाव

ह्रदय में जो भाव स्थाई रूप से उत्पन्न होते हैं, वही स्थाई भाव होता है। इसे किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल भाव दबा नहीं सकते। प्रत्येक रस का स्थाई भाव होता है, इस तरह रस के अनुसार स्थाई भाव की भी संख्या 10 है।

| रस | स्थायी भाव |

| शृंगार | रति |

| हास्य | हास |

| करुण | शोक |

| रौद्र | क्रोध |

| वीर | उत्साह |

| भयानक | भय |

| वीभत्स | जुगुप्सा |

| अद्भुत | विस्मय |

| शांत | निर्वेद |

| वात्सल्य | वत्सलता |

संचारी भाव

संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। आश्रय के चित में उत्पन्न होने वाले अस्थाई मनोविकार होते हैं, जो उत्पन्न होते रहते हैं एवं समाप्त होते रहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है।

प्रमुख संचारी भाव- दैन्य, मद, जड़ता विषाद, निद्रा, मोह, उग्रता, शंका, चपलता, निर्वेद, ग्लानि, हर्ष, आवेग, स्मृति, आलस्य, चिंता, दीनता आदि।

स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर

- स्थाई भाव हिंदी में सदैव रहते हैं लेकिन संचारी भाव उत्पन्न एवं समाप्त होते ही रहते हैं। यह कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं।

- प्रत्येक रस का स्थाई भाव होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर संचारी भाव नहीं होता।

- स्थाई भावों की संख्या 10 है जबकि संचारी भाव की संख्या 33 है।

- संचारी भाव स्थाई भाव को पुष्ट करते हैं लेकिन स्थाई भाव संचारी भाव को पुष्ट नहीं करते।

विभाव

जिस व्यक्ति या पदार्थ के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। इस तरह विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले कारक को ही विभाव कहा जाता है। यह विभाव आश्रय के हृदय में भावों को उत्पन्न भी करते हैं और उन्हें उद्दीप्त भी करते हैं इस अनुसार विभाव के दो भेद हैं:

- आलंबन विभाव

- उद्दीपन विभाव

आलंबन विभाव

जिसके कारण स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे कि नायक और नायिका का प्रेम। आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं:

- आश्रयालंबन

- विषयालंबन

आश्रयालंबन: जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे आश्रयालंबन कहते हैं।

विषयालंबन- जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे विषय आलंबन कहते हैं।

उदाहरण – यदि राधा के प्रति कृष्ण के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो कृष्ण के मन में भाव उत्पन्न होने के कारण आश्रय होंगे और राधा के कारण मन में भाव उत्पन्न होने के कारण राधा विषय होंगी।

उद्दीपन विभाव

जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखने से आश्रय के मन में स्थाई भाव तिर्व होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि चांद की चांदनी, एकांत आदि।

सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

अनुभाव

रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अनुभव कहा जाता है। इन्हें पश्चात वर्ती भी माना जाता है क्योंकि ये भावों को सूचना देने का कार्य करते हैं।

अनुभाव के भेद

अनुभावों के मुख्य रूप से चार भेद हैं।

- कायिक – शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कहा जाता है।

- मानसिक – मन में हर्ष – विषाद आदि के उद्वेलन को कहते हैं।

- आहार्य – मन के भावों के अनुसार अलग-अलग प्रकार की कृत्रिम वेश को कहते हैं।

- सात्त्विक – स्थायी भाव ही प्राण तक पहुँचकर सात्त्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेते हैं। सात्विक अनुभवों की निश्चित संख्या नहीं है। लेकिन अन्य आठ अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये आठ निम्नलिखित है:

- स्वेद

- स्वर

- भंग

- स्तंभ

- रोमांच

- कम्प

- विवर्णता

- प्रलय अश्रु

रस के भेद

रस के 10 प्रकार हैं:

- श्रृंगार रस

- हास्य रस

- करुण रस

- रौद्र रस

- वीर रस

- भयानक रस

- वीभत्स रस

- अद्भुत रस

- शांत रस

- वात्सल्य रस

- भक्ति रस

श्रंगार रस

शृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण होता है, जिसे काव्यशास्त्र में रति स्थाई भाव कहा जाता है। जिस भी किसी पंक्ति में कवी किसी नायक नायिका के सौंदर्य, उनके प्रेम संबंध का वर्णन करते हैं वहां पर श्रृंगार रस होता है।

ऐसे पंक्ति को पड़ने पर ह्दय में उत्पन्न रत्ती का जब विभाव अनुभव और संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। शृंगार रस में सुखद और दुःखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसीलिए इसी के आधार पर इसके दो भेद हैं:

- संयोग श्रृंगार रस

- वियोग श्रृंगार रस

श्रृंगार रस का उदाहरण

दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही।

गावति गीत सखै मिलि सुंदरी, बेद गुवा जुरि विप्र पढ़ाही।

राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाही।

यतै सबै सुधि भूलि गई, कर टेकी रही पल टारत नाहीं।

उपरोक्त पंक्ति में रति स्थायी भाव है। विषय- श्री राम है, विभाव- आलंबन- आश्रय- जानकी, उद्दीपन- कंगन के नग में प्रिय का प्रतिबिंब, कर टेकना, पलक न गिरना अनुभाव है। संचारी भाव- हर्ष, जड़ता, उन्मा है।

श्रृंगार रस के भेद

- संयोग श्रृंगार

- वियोग श्रृंगार रस

संयोग श्रृंगार

जिस किसी पंक्ती में नायक और नायिका के मिलने अर्थात कि उनके संयोग का वर्णन किया गया होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है।

संयोग श्रृंगार का उदाहरण

“चितवत चकित चहूँ दिसि सीता।

कहँ गए नृप किसोर मन चीता।।

लता ओर तब सखिन्ह लखाए।

श्यामल गौर किसोर सुहाए।।

थके नयन रघुपति छबि देखे।

पलकन्हि हूँ परिहरी निमेषे।।

अधिक सनेह देह भई भोरी।

सरद ससिहिं जनु चितव चकोरी।।

लोचन मग रामहिं उर आनी।

दीन्हें पलक कपाट सयानी।।”

यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है, वही रति स्थायी भाव है। राम और सीता आलम्बन विभाव, लतादि उद्दीपन विभाव, देखना, देह का भारी होना आदि अनुभाव तथा हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ पूर्ण संयोग शृंगार रस है।

देखि रूप लोचन ललचाने

हरषे जनु निज निधि पहचाने

अधिक सनेह देह भई मोरी

सरद ससिहिं जनु वितवचकोरी।

एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक

थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे

चपलता के इस विकंपित पुलक से

दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था।

बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।

सौंह करें, भौंहनि हँसे, देन कहे नट जाय।

वियोग श्रृंगार रस

जिस किसी पंक्ति में नायक और नायिका के वियोग का वर्णन किया गया हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है।

वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण

कहेउ राम वियोग तब सीता।

मो कहँ सकल भए विपरीता।।

नूतन किसलय मनहुँ कृसानू।

काल-निसा-सम निसि ससि भानू।।

कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा।

वारिद तपत तेल जनु बरिसा।।

कहेऊ ते कछु दुःख घटि होई।

काहि कहौं यह जान न कोई।।

यहाँ सीता के प्रति राम का प्रेम रति स्थायी भाव है, राम आश्रय, सीता आलम्बन, प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव, कम्प, पुलक और अश्रु अनुभाव तथा विषाद, ग्लानि, चिन्ता, दीनता आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ वियोग शृंगार रस है।

इत लखियत यह तिय नहीं उत लखियत नहि पीय।

आपुस माँहि दुहून मिलि पलटि लहै हैं जीय।।

आँखों में प्रियमूर्ति थी, भूले थे सब भोग।

हुआ योग से भी अधिक, उसका विषम वियोग।

पुनि वियोग सिंगार हूँ दीन्हौं है समुझाइ।

ताही को इन चारि बिधि बरनत हैं कबिरा

इक पूरुब अनुराग अरु दूजो मान विसेखि।

तीजो है परवास अरु चौथो करुना लेखि

अँखियाँ हरि दरसन की भूखी।

कैसे रहें रूप रस राँची ए बतियाँ सुनि रूखीं।

श्रंगार रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

हास्य रस

जब किसी पंक्ति को पढ़कर, किसी भी दृश्य को देखकर या किसी की वेशभूषा देखकर या उसके आकृति या किसी विकृत वाणी को सुनकर हंसी उत्पन्न हो तो वहां पर हास्य रस होता है। इस तरह हास्य रस का स्थाई भाव हाथ होता है और यही भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके हास्य रस की निष्पत्ति करता है।

हास्य रस का उदाहरण

जब धूम धाम से जाती है बारात किसी की सजधज कर।

मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूँ घोड़े पर।

सपने में ही मुझको अपनी, शादी होती दिखती है।

वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है।

जेहि दिसि बैठे नारद फूली।

सो दिसि तेहि न विलोकी भूली।।

पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं।

देखि दसा हरिगन मुसकाहीं।।

मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ।

गुस्सा आ जाए तो, कागज को मरोड़ सकता हूँ।

सिर घोट मोट, पर चुटिया थी लहराती।

थी तोंद लटक कर, घुटनों को छू जाती।

जब मटक-मटक कर चले, हँसी भी भारी।

हो गए देखकर लोट-पोट नर-नारी।

हास्य रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

रौद्र रस

ह्दय में स्थित क्रोध नामक स्थाई भाव जब विभाव अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है और क्रोध भाव तब उत्पन्न होता है जब किसी ऐसी पंक्ति को पढ़ा जाए और सुना जाए, जिसमें रौद्र रस का प्रयोग किया गया होता है।

रौद्र रस का उदाहरण

अति रिस बोले बचन कठोरा।

कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा।।

बेगि देखाव मूढ़ नतु आजू।

उलटौ महि जहँ लगि तव राजू।।

माखे लखन कुटिल भयीं भौंहें।

रद-पट फरकत नयन रिसौहैं।।

कहि न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनु बान।

नाइ राम-पद-कमल-जुग, बोले गिरा प्रमान।।

श्री कृष्ण के सुन वचन,

अर्जुन क्रोध से जलने लगे।

सब शोक अपने भूलकर,

करतल युगल मलने लगे।

संसार देखे अब हमारे,

शत्रु रण में मृत पड़े।

करते हुए यह घोषणा,

वे हो गए उठकर खड़े।

सुनत लखन के बचन कठोर।

परसु सुधरि धरेउ कर घोरा।

अब जनि देर दोसु मोहि लोगू।

कटुबादी बालक बध जोगू।।

रौद्र रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

भयानक रस

जिस किसी पंक्ति में भयानक दृश्य का वर्णन किया गया होता है, उसे पढ़ने के बाद मन में भय उत्पन्न होती है। फिर यही भय जब अनुभव, विभाव और संचारी भाग से संयोग करता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है।

भयानक रस का उदाहरण

हाहाकार हुआ क्रंदनमय,

कठिन वज्र होते थे चूर।

हुए दिगंत बधिर भीषण रण,

बार-बार होता था क्रूर।

उधर गरजति सिंधु लड़रियां

कुटिल काल के जालो सी।

चली आ रही फेन उगलती

फन फैलाए व्यालों सी।।

काली के खप्पर में

खून दान करते हुए

कँहर पैर धरते हुए

शूर लाश ढोते जहाँ

काश तुम होते वहाँ

स्यार आदि खाते हैं

ऐसे प्रान जाते हैं

दिवा और रात्रि जहाँ

काश तुम होते वहाँ।

एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय।

विकल बटोही बीच ही, परयों मूरछा खाय।।

कैधों व्योम बीद्यिका भरे हैं भूरि धूमकेतु,

वीर रस वीर तरवारि सी उधारी है।

भयानक रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

वीभत्स रस

जब किसी पंक्ति में दुर्गंध युक्त वस्तु या किसी भी वस्तु का बहुत ही घृणास्पद वर्णन किया हो, जिसे पढ़ने से मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। तब यही स्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके विभत्स रस की निष्पत्ति करता है।

वीभत्स रस का उदाहरण

सिर पर बैठ्यो काग आँख दोउ खात निकारत।

खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनन्द उर धारत।।

गीध जाँघ को खोदि खोदि के मांस उपारत।

स्वान आंगुरिन काटि-काटि कै खात विदारत।।

उपरोक्त पंक्ति में राजा हरिश्चन्द्र के मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव है। दर्शक (हरिश्चन्द्रं) आश्रय है। मुदें, मांस और श्मशान का दृश्य आलम्बन है। गीध, स्यार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन है। राजा हरिश्चन्द्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव और मोह, ग्लानि आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव हैं।

अटपटी उलझी लताएँ।

डालियों को खींच लाएँ

पैर को पकड़े अचानक

प्राण को कस ले, कंपाएँ

साँप की काली लताएँ

देखी तुमरी कासी, लोगों देखी तुमरी कासी

जहाँ विराजै विश्वनाथ विशेश्वर जी अविनासी।

आधी कासी भाट भडेरिया ब्राह्मन और संन्यासी।

आधी कासी रंडी मुण्डी राख खानगी खासी।

सिर पै बैठो काक, आँखि दोऊ खात निकारत।

खींचत जीभहिं स्यार अतिहि, आनंद उर धारत।

वीभत्स रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

अद्भुत रस

किसी आश्चर्यजनक या अलौकिक पंक्ति को पढ़ने या इस तरह के दृश्य देखने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वही अद्भुत रस के रूप में सृजित होता है। अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय होता है।

अद्भुत रस का उदाहरण

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना,

कर बिनु कर्म करै विधि नाना।

आनन रहित सकल रस भौगी,

बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी।

अम्बर में कुन्तल जाल देख,

पद के नीचे पाताल देख,

मुट्ठी में तीनों काल देख,

मेरा स्वरूप विकराल देख,

सब जन्म मझी से पाते हैं,

फिर लौट मुझी में आते हैं।

देख समस्त विश्व-सेतु से मुख में,

यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी।

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा।

मति भ्रम मोर की आन-विसेखा।

अद्भुत रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

वीर रस

जिस किसी पंक्ति को पढ़ने से मन में उत्साह जागरूक होता है, उसे वीर रस कहते हैं। वीर गीत, ओजस्वी वीर घोषणाएं या उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से वीर रस जागृत होता है। इसका स्थाई भाव उत्साह होता है। इस तरह हृदय में स्थित उत्साह का जब विभाव, संचारी भाव और अनुभाव के साथ संयोग होता है तभी वीर रस की निष्पत्ति होती हैं।

वीर रस का उदाहरण

बातन बातन बतबढ़ होइगै,

औ बातन माँ बाढ़ी रार,

दुनहू दल मा हल्ला होइगा दुनहू खैंच लई तलवार।

पैदल के संग पैदल भिरिगे औ असवारन ते असवार,

खट-खट खट-खट टेगा बोलै, बोलै छपक-छपक तरवार।।

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।

अराति सैन्य-सिन्धु में सुवाडवाग्नि से जलो।

प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो।

जय के दृढ विश्वासयुक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल

पर्वत को भी खंड-खंड कर रजकण कर देने को चंचल

फड़क रहे थे अतिप्रचंड भुजदंड शत्रुमर्दन को विह्वल

ग्राम ग्राम से निकल-निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल

थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़ातड़ा रहा।

अरि दल पर कूद पड़ूँ उड़कर, है रोम रोम फड़फड़ा रहा।

ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग, कंटक-जाल लगे पुनि जोये।

हाय! महादुख पायो सखा तुम, आये इतै न किते दिन खोये।।

देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिके करुनानिधि रोये।

पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नैनन के जल सौं पग धोये।।

वीर रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

करुण रस

किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अनिष्ठ, प्रिया का चीरवियोग या हानी होने से जहां शोक के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर करुण रस होता है। इस तरह करुण रस का स्थाई भाव शौक होता है और यही स्थाई भाव जब भाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है।

करूण रस का उदाहरण

कौरवों के श्राद्ध करने के लिए, याकि रोने को चिता के सामने।

शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा।

विस्तृत नभ का कोई कोना,

मेरा न कभी अपना होना,

परिचय इतना इतिहास यही

उमड़ी कल थी मिट आज चली!

सोक विकल एब रोवहिं रानी।

रूप सील बल तेज बखानी।।

करहिं विलाप अनेक प्रकारा।

परहिं भूमितल बारहिं बारा।।

ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग, कंटक जाल लगे पुनि जोये.

हाय! महादुख पायो सका तुम, ऐये इतै न किते दिन खोये..

देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिके करुनानिधि रोये.

पानी परात का हाथ छुयो नहिं, नैनन के जल सौं पग धोये

अभी तो मुकुट बँधा था माथ

हुए कल ही हल्दी के हाथ

खुले भी न थे लाज के बोल

खिले भी न चुंबन शून्य कपोल

हाय! रुक गया यही संसार

बना सिंदूर अनल अंगार

हा राम! हा प्राण प्यारे! जीवित रहूँ किसके सहारे?

करूण रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

शांत रस

ह्दय में स्थित पश्चाताप नामक स्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव, से सहयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। संसार के आसारता का अनुभव होने पर वैराग्य भावना जागृत होते हैं तब शांत रस निष्पत्ति होती है। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है।

शांत रस के उदाहरण

चलती चाकी देखकर, दिया कबीरा रोय।

दुइ पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय।

कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगौ।

श्री रघुनाथ-कृपालु-कृपा तें सन्त सुभाव गहौंगो।

जथालाभ सन्तोष सदा काहू सों कछु न चहौंगो।

परहित-निरत-निरंतर, मन क्रम वचन नेम निबहौंगो।

समरथ थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था।

चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था।

मन पछितैहै अवसर बीते।

दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम वचन भरु हीते

सहसबाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते।।

तपस्वी! क्यों इतने हो क्लांत,

वेदना का यह कैसा वेग?

आह! तुम कितने अधिक हताश

बताओ यह कैसा उद्वेग?

शांत रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

वात्सल्य रस

जिस भी पंक्तियों में ममता के भाव सरजीत होते हुए दिखते हैं, उसे वात्सल्य के भाव यानी वात्सल्य रस होता है। बच्चों की आनंदमई क्रीडा एवं बातों का वर्णन जिस भी पंक्ति में हूं, उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया होता है।

माता-पिता या पुत्र के बीच क्रियाकलाप या जो भी समान होते हैं, जिसमें स्नेहा का भाव उत्पन्न होता है, वहां वात्सल्य रस होता है। एक शिक्षक एवं गुरु के बीच का स्नेह एवं प्रेम में भी वात्सल्य रस का उदाहरण है।

यहाँ स्थित वत्सल नामक स्थाई भाव का अनुभाव, विभाग और संचार विभाग से जब संयोग होता है तो वह वात्सल्य रस के रूप में सृजित होता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित है:

वात्सल्य रस के उदाहरण

धूरि भरे अति शोभित श्यामजू,

तैसी बनी सिर सुंदर चोटी।

खेलत खात फिरैं अँगना,

पग पैंजनी बाजति पीरी कछोटी।

वा छवि को रसखानि बिलोकत,

वारत काम कलानिधि कोटी।

काग के भाग बड़े सजनी,

हरि हाथ सौं ले गयो माखन रोटी।

जसोदा हरि पालने झुलावै।

हसरावै दुलराइ मल्हावै, जोइ सोइ कछु गावै।।

कबहुँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावै

किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत।

मनिमय कनक नन्द के आँगन बिम्ब पकरिबे धावत।

कबहुँ निरखि हरि आप छाँह को कर सो पकरन चाहत।

किलकि हँसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत।

मैया कबहिं बढ़ैगी चोटी।

किनी बार मोहि दूध पिअत भई,

यह अजहूँ है छोटी।।

तू जो कहती बल की बेनी ज्यौं,

ह्वै है लाँबी मोटी।

काढ़क गुहत न्हवावत ओछत,

नागिनि-सी भुइँ लोटी।

वात्सल्य रस के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

वीर एवं करूण रस में अंतर

- जिस पंक्ति में वीर रस की निष्पत्ति होती है, उसे पढ़ने से चित में उत्साह की वृद्धि होती है। वहीँ करुण रस वाले पंक्तियों को पढ़ने पर मन में अधीरता व्यग्रता उत्पन्न होती हैं।

- वीर रस ओजस्वी, वीर गीत सुनने, वीर घोषणाओं से जागृत होती है बल्कि करुण रस किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट होने पर जागृत होती है।

- महाकाव्य का प्रधान रस वीर रस होता है लेकिन करुण रस ज्यादातर खंडकाव्य में प्रधान रस की तरह होता है।

- उत्साह वीर रस का स्थाई भाव होता है जबकि करुण रस में शोक स्थाई भाव होता है।

FAQ

“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।।

साधुन संग बैठि बैठि लोक-लाज खोई।

अब तो बात फैल गई जाने सब कोई।।”

उपरोक्त पंक्ति भक्ति रस का उदाहरण है, जिसमें स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। वहीँ आलम्बन श्रीकृष्ण उद्दीपन कृष्ण लीलाएँ है। संचारी भाव हर्ष है।

अनुभाव चार प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विका।

कई प्रकार के स्थाई भाव के जरिए रस को बनाया जाता है। ऐसा कोई भी स्थाई भाव नहीं होता जो रस की वृद्धि नहीं करता है। स्थाई भाव के कारण ही रस में वृद्धि होती हैं। आलंबन, अनुभव, विभाव सभी रस में वृद्धि करते हैं।

वीर रस में आलंबन भेद के आधार पर चार प्रकार के उत्साह होते हैं। युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर।

होइ पीर जो अंग की कहिये सबै सुनाइ।

उपजी पीर अनंग की कही कौन बिधि जाइ।।

उपरोक्त वियोग श्रृंगार के उदाहरण है।

रे मन आज परीक्षा तेरी!

सब अपना सौभाग्य मनावें।

दरस परस निःश्रेयस पावें।

उद्धारक चाहें तो आवें।

यहीं रहे यह चेरी!

इसमें स्थायी भाव ‘रति’ है। ‘यशोधरा’ आलम्बन है।

‘मन को समझाना और उद्बोधन’ अनुभाव है, उद्धारक गौतम के प्रति यह भाव कि वे चाहें तो आवे’ उद्दीपन विभाव है। ‘यशोधरा का प्रणय’ मान है तथा मति, वितर्क और अमर्ष संचारी भाव हैं।

रस अनुभव का चौथा भेद सात्विक की कुल 8 संख्या है: स्वर- भंग, कम्प, स्तम्भ स्वेद, रोमांच, विवर्णता (रंगहीनता), अक्षु, प्रलय (संज्ञाहीनता)।

शांत रस जहां पर वैराग्य या निर्वेद की ओर ले जाता है। वहीँ भक्ति रस ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाता है। भक्ति रस में वात्सल्य, मधुर, प्रेम, प्रीति और शांत समाहित है।

हृदय में जो भाव मूल रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थाई भाव कहा जाता है, जो रस रूप में सर्जित होते हैं कुल मिलाकर 9 स्थाई भाव है।

निष्कर्ष

आज के इस लेख में आपने रस के बारे में विस्तारपूर्वक जाना। बिना रस के किसी भी काव्य का कोई अर्थ नहीं होता। रस के कारण ही किसी भी कावृय पंक्ति को पढ़ने से पाठक के मन में अलग-अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं।

हमें उम्मीद है कि इस लेख के जरिए आपको रस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस लेख से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव होने पर कमेंट में बता सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

Veri nice Post sir