Varno ka Ucharan Sthan: हिंदी वर्णमाला में अलग-अलग वर्णों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। जब तक वर्णों का सही से उच्चारण ना हो तब तक सही शब्दों का उच्चारण भी सही तरीके से नहीं किया जा सकता है।

इसीलिए जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण के नियम के बारे में जाने। इसलिए यह हम लेख लेकर आए हैं, जिसमें स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान (ucharan sthan) आदि के बारे में जानेंगे।

वर्ण क्या है?

वर्णों के उच्चारण स्थान जानने से पहले जरूरी है यह जानना कि वर्ण क्या होता है?

हिंदी में शब्दों के निर्माण के लिए वर्ण की जरूरत पड़ती है। वर्णो के समूह से ही शब्द का निर्माण होता है।

वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके खंड नहीं किये जा सकते हैं। अर्थात जिसे तोड़े नहीं जा सकते हैं।

हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। इन 52 वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

स्वर

हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्ही वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है।

स्वर: अ, आ, इ, ई, उ, ऊं, ए, ऐ, ओ, औ, अं

हिंदी वर्णमाला में स्वर को भी तीन भागों में बांटा गया है।

- हस्व स्वर

- दीर्घ स्वर

- प्लुत स्वर

ह्रस्व स्वर: हिंदी वर्णमाला के जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हस्व स्वर कहा जाता है। जिनके उदाहरण है: अ, इ, उ।

दीर्घ स्वर: हिंदी वर्णमाला के जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं: आ ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

प्लुत स्वर: हिंदी वर्णमाला के जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है और हस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, उसे प्लतू स्वर कहा जाता है। इसके उदाहरण है: बाप रे!. रे मोहना!

व्यंजन

हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहा जाता है।

हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 41 व्यंजन है, जिसमें परंपरागत रूप से 33 व्यंजन ही है। लेकिन 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 आगत व्यंजन है।

इन तमाम व्यंजन वर्ण के उच्चारण में “आ” का प्रयोग किया जाता है। बिना ‘अ’ के कोई भी व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं होता।

सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

वर्णों का उच्चारण स्थान

हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे मुख के अलग-अलग भागों की सहायता लेनी पड़ती है।

इस तरह मुख के जिस भाग से वर्ण की ध्वनि का उच्चारण होता है, वही भाग उसी को वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है।

हिंदी में वर्णों के कुल 6 उच्चारण स्थान है:

- कंठ

- तालु

- मूर्धा (तालु का ऊपरी भाग)

- दाँत (दंत)

- नाक (नासिका)

- ओष्ठ (ओठ)

कंठ्य: हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है, उसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। इस तरह के वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। उदाहरण: अ, आ, क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, विसर्ग, ह।

तालव्य: हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण मुख के तालव्य भाग से होता है, उसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। जैसे इ, ई, च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, य्, श्।

मूर्धन्य: हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में तालु के ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है, उसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। जैसे: ऋ, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, र्, ष्।

दंत्य: हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों के उच्चारण में दांत की मदद लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्ण का उच्चारण दांतों से होता है। जैसे: त्, थ्, द्, ध्, न्, ल्, स्।

ओष्ठ्य: हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है, वह ओष्ठ्य वर्ण कहलाता हैं। जैसे – उ, ऊ, प्, फ्, ब्, भ्, म्।

अनुनासिक: हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक का प्रयोग होता है, उसे अनुनासिक का वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है जैसे – ङ, ब, ण, न, म, अनुस्वार और चन्द्रबिंदु।

कंठ-तालव्य: हिंदी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से निकलती है, उसे कंठौष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे – ए तथा ऐ।

कंठौष्ठ्य: हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण ऐसे हैं, जिनका उच्चारण करते समय कंठ और और ओठ का इस्तेमाल होता है। इस तरह जिन वर्णों के उच्चारण करते समय ध्वनि ओठ और कंठ से निकलती है, उसे कंठौष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे ओ तथा औ।

दंतौष्ठ्य: हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण ऐसे हैं, जिनका उच्चारण करते समय दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। इस तरह ओठ और दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण दंतौष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे – व।

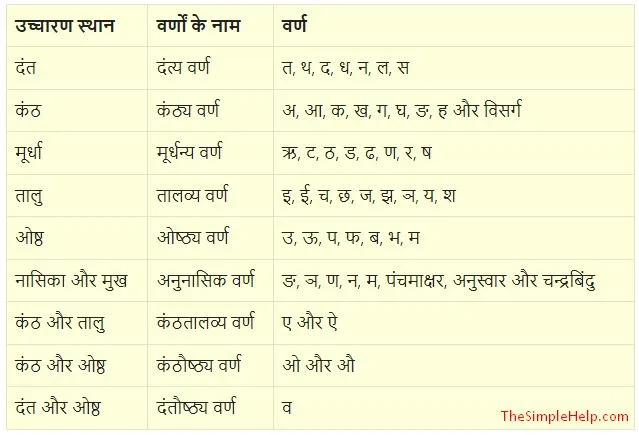

वर्णों का उच्चारण स्थान के लिए तालिका

| उच्चारण स्थान | वर्णों के नाम | वर्ण |

| दंत | दंत्य वर्ण | त, थ, द, ध, न, ल, स |

| कंठ | कंठ्य वर्ण | अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग |

| मूर्धा | मूर्धन्य वर्ण | ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष |

| तालु | तालव्य वर्ण | इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श |

| ओष्ठ | ओष्ठ्य वर्ण | उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म |

| नासिका और मुख | अनुनासिक वर्ण | ङ, ञ, ण, न, म, पंचमाक्षर, अनुस्वार और चन्द्रबिंदु |

| कंठ और तालु | कंठतालव्य वर्ण | ए और ऐ |

| कंठ और ओष्ठ | कंठौष्ठ्य वर्ण | ओ और औ |

| दंत और ओष्ठ | दंतौष्ठ्य वर्ण | व |

FAQ

हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान को छह भागों में बांटा गया है कंठ, दंत, मुर्धा, तालु, नासिका और ओष्ठ।

‘प’ के उच्चारण में ओठो का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है।

जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि ओठों से निकलती है, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं जैसे प, फ, ब, भ, म।

स्वर वर्ण कुल मिलाकर 11 होते हैं।

स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है।

‘अ’ देवनागरी लिपि का पहला वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में पहला वर्ण अ देखने को मिलता है और इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसीलिए इसे कंठ्य वर्ण कहते है।

ई का उच्चारण स्थान तालु है।

अं का उच्चारण स्थान नासिका और मुख है।

ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है।

क का उच्चारण स्थान कंठ है।

निष्कर्ष

उपरोक्त लेख में आपने हिंदी वर्णमाला का महत्वपूर्ण भाग उच्चारण स्थान इन हिंदी (Varno ka Ucharan Sthan) के बारे में जाना।

हिंदी वर्णमाला के अलग-अलग वर्णों का उच्चारण मुख के अलग-अलग भागों से किस तरह होता है इसके बारे में हमने तमाम जानकारी इस लेख में दी।

हमें उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए जानकारी पूर्ण रही होगी। इस लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। इस लेख से संबंधित अगर कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण

| संज्ञा | सर्वनाम | हिंदी की मात्राएँ | उपसर्ग |

| विराम चिन्ह | संधि | प्रत्यय | वाक्य |

| क्रिया | अलंकार | रस | छंद |

| समास | अव्यय | कारक | विशेषण |

| शब्द शक्ति | सयुंक्त क्रिया | लिपि | हिंदी बारहखड़ी |